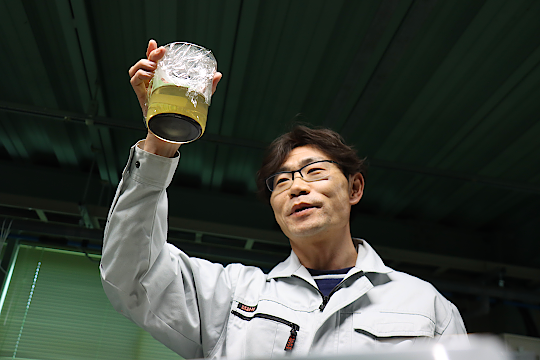

セルロースから派生するシリカやメタンガスについては実験段階とお聞きしています。

沖村 智さん

はい。ただ、シリカを売るつもりは今のところなくて。まずはセルロースの会社として、セルロースを売っていくというところを進めていきます。一方、逆にシリカを使っていろいろやりたいという大手さんからの引き合いは多数あるので、そこは大手さんが活用していけばいいのではないかなと思っています。

当社の特長は、薬品を使わずに天然だというところ。化学品ではない天然のシリカを取り出しているところと、あとは捨てられていたはずのものを、もう一度シリカとして取り出して提供しているというところに意味があるのかなと思っています。

自然由来に今後もこだわっていきたいと?

沖村 智さん

もうちょっと大きな風呂敷を広げた発言をさせてもらいますが、僕はそういう規模でものを考えていないです。先ほど申し上げたように、特に日本は多いと思いますけど、このままの生活が、もうあと数年でできなくなるぐらい、世界の資源は枯渇している。それを違うもので代替していかなきゃいけないといった時に、食べ物も含めてですが、この世の中で捨てられているものを有効活用しないと、この世界の今の生活水準は成り立たない。かつそれを成り立たせようとした時に、環境破壊をより引き起こすことになる。それを防がないといけない。なので、単純にいいことをしているとか、環境のためにということではなくて、これはすべきことだと考えています。これ以外に地球のバランスが保てる方法は、僕はないと思っていますし、多分実際そうだと思います。

セルロースというもの、食品廃棄物、これに着目した理由とは?

沖村 智さん

サーキュラーエコノミー、つまり、「ものの循環」ということを、いま取り組まなければならないと言われています。私の根本的な考え方は、経済の循環だと思っています。ものだけ循環して、要するに捨てられているものを再利用するという考え方ではなくて、そこにちゃんと経済がくっついてきた循環もないと、それはただの絵に描いた餅になると思っています。

すなわち捨てられているものではなくて、自分たちが使い終わったカスというものは、これは商品であるという文化を、そういう経済構造をつくらないといけないと思っているんですよ。その上で、そこを選定し、セルロースを作っているというのがビジネスの根幹にあります。農家さんでいえば、僕らは籾殻を購入させてもらっていますが、いま農家さんの商品というのはお米の粒だけです。でも、「あなた方が作っているのはお米の粒だけじゃなくて、プラスチックの代替となる原料も作っていて、その捨てるのに困っている籾殻というのは貴重な資源なのだ」と。それに対して「それもお金になるよ」と考えています。農家さんにも、「お米以外のお金が落ちる」という経済の循環が絶対に必要だと思っています。僕の場合だと「未利用資源」といった言い方をしています。「廃棄物だけじゃなくて、使われていないもの全てがお金になります」と。お金にしたいということよりも、とにかく経済の循環が、ものの循環には絶対に必要だという概念を持っているということです。

我々の技術は、セルロース以外の成分を全部お水に溶かすという技術なのです。セルロースはプラスチックの原料に使えますけど、このお水に溶けた中に、タンパク質、糖質、そしてミネラルがあるわけですね。このミネラルが、シリカなわけです。また、魚の餌用にタンパクを取り出して、魚の餌の試験をしています。さらに糖質の部分は、発酵するとバイオエタノールやメタンガスのガスの資源になるわけです。

自然由来だからこそ、いろいろな可能性があると。

沖村 智さん

そうです。裏を返すと、薬品を使った製造方法だと、セルロースしか活用できないのです。残ったタンパク質を魚の餌にしようとしたら、もう薬品に浸かっていますから、それは捨てざるを得ないし、環境にとっても良くないわけです。僕らは環境にいいというよりも、ものを捨てない、ものを循環させるということを非常に重視していて、結果として環境が良くなるというような取り組みじゃないとビジネスとして長続きしないと思っています。薬品を使わないという意味でいうとすごくハードルが高い。でも、ここさえ突破できれば、いま言っていることというのは全部広がっていくので、この世の中にある資源を使って、この世界の課題をいろいろ解決していく起点になると思っています。うちはそこがようやく形になったのかなというところですね。

だからフードロスというのも、単純に食べ物を減らすだけで僕は終わらせたくない。減らしても出ますし。でもその後どう循環させるか。それがどうビジネスになって、そこで雇用を生むかというところまで、我々ベンチャーというのは考えていかないといけないですし、言い方を変えるとそこまで貪欲に儲けようと思わないと、環境は良くならないと思っていますね。

農業組合とか学会からも注目されているというのは、そういう点ですか?

沖村 智さん

そうですね。農協さんは、農家さんの雇用を守っていくことが必要。つまり収入を増やすことやCO2を減らしなさいってことなのですよね。今ですら、どうやって食べていこうとか後継者がいないのに、さらにCO2を減らす農法でやりなさいって、大変なことだと思います。しかし我々がやっている今までは捨てられていたものを現金化する技術、それがCO2を結果的に減らすという意味で、農協さんからは特に期待していただいています。また我々が作ったものをダンボールなどに変えると、循環ができるというところも一つです。

実はセルロースのほぼ100%は紙で出来ているパルプ、つまり木材なのですよ。それ以外のセルロースはほぼ商品として存在しません。なぜかというと、木の成分のだいたい半分がセルロースなので、残りの半分を薬品で溶かしてあげたら簡単に半分セルロースを抽出できるわけですね。歩留まりがいいのでビジネスとして、紙も安いですし、今まで広がってきたというのがセルロースなのです。一方我々がやっている木材以外のセルロースは誰も研究してないのですよ。そのセルロースは植物ごとに性能も機能も違う。キャベツのセルロースとトマトのセルロースは機能が違います。もちろん籾殻も。全部違う。セルロースは植物の細胞壁なのですが、植物の姿形が違うように細胞壁も構造が違うわけです。その研究は誰もしていないのです。

ただ今後、僕と同じように、木材じゃないバイオマスを使っていこう、それを製品化しようということは、みんな言い始めていますよね。でも、「(廃棄系)バイオマスのセルロースの正体を暴こう」みたいな所までやろうとしている人たちは、なかなかいません。全くいないとは言いませんが。学会などでも、そういった意味で期待していただいていると思っています。この分野にもようやく予算が付き、研究テーマにできると。