まず、御社の事業展開について教えてください。

高橋 正行さん

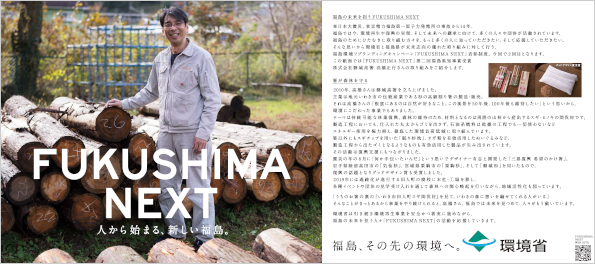

震災前年の2010年にいわき市に移住し、会社を立ち上げました。高級割り箸から始めたんですけど、そこから派生して、スギ枕、ヒノキの色鉛筆、後は、キーホルダーやピンバッジなどの木製品、セルロースナノファイバーを使ったイヤリングとかピアスなどの耳飾りグッズなどを製作・販売しています。

また、いわき市田人町の廃校を利用して本社として使ったり、地域の産業観光施設として活用しています。他にも空いている教室はテナントとしてメダカの繁殖を行っている会社に貸したり、イベントなどにも活用しています。校庭では、休日に近くのホースクラブから馬が来て、乗馬体験なども行っています。すごい人気なんですよ。

「持続可能な林業復興」がテーマだとお聞きしていますが。

高橋 正行さん

根底にあるのは、自然が好きなこと。この風景を50年後、100年後も維持したいなという思いがそもそもあります。ここら辺の山ってほぼスギなんですけど、あれみんな人が植えている。人が植えているってことは、手入れしていかないといけないわけです。その手入れをするためには、今の林業家の方たちが途絶えちゃうと、管理する人っていなくなっちゃうじゃないですか。

現在の林業が衰退していくのはしょうがないにしても、滅亡させちゃまずいわけですよ。「じゃあ滅亡させないために、何かできることはないのかな」って考えると、スギの単価をできるだけ高く丸太を買い取ってあげるということが、結局維持につながっていくわけです。だからできるだけ付加価値を付けて、木製品として売れるような業種というか、割り箸というものを選んで始めてみたわけです。

事業を通じた「持続可能な林業復興」の具現化ということですね。

高橋 正行さん

製造工程に関しても、生木の状態で仕入れてきます。乾燥の必要がないので、エネルギーを使ったりしない。そういう意味での環境負荷低減にこだわっています。板の予備乾燥は、天日で干します。もちろんエネルギーは使いません。予備乾燥をしてからの本乾燥には、乾燥室内の温度を上げて乾燥時間を短くするんですけど、その乾燥室内の温度を上げるための熱エネルギーには薪ボイラーを入れてあって、端材や不良品を使用しています。石油系の燃料は、乾燥の工程でも一切使っていなせん。もちろん電気とかは、ある程度は使いますが、必要最低限に抑えています。それが、持続可能性というものに影響を与えてくるのかなと思っています。

事業を通じて、福島復興の方々ともつながりが生まれたとお聞きしていますが。

高橋 正行さん

うちが作った製品でいうと、「三県復興希望のかけ箸」というのがあります。その製品は、震災の年の8月にできたんですが、復興支援をしたいって申し出てくれたデザイナー有志の方10人ぐらいの方たちが関わってくださっています。

キッカケは、代表の2人の方がうちまで来て、それで「何か手伝いたいんだ」と言ってくださって。すごく熱い思いを感じました。それで一緒に一つ形になるものを作ろうということで開発を始めたんです。そのお一人のアートディレクターさんは今、浪江に移住して活動しています。その方とは、ずっと継続的につながっていて、うちはグッドデザイン賞を3回受賞しているんですが、3回とも製品の開発に関わっていただいていて非常に心強く思っています。