福島、その先の環境へ。ブログ

第2回「FUKUSHIMA NEXT」表彰制度の受賞者が決定しました。

「FUKUSHIMA NEXT」は、福島の未来に向けてチャレンジする姿を福島県内外に広く発信することで、環境先進地へのリブランディングを図る取組です。数多くの応募をいただく中で、外部有識者を委員長とする審査委員会を設置し、審査した結果、環境大臣賞、福島県知事賞を決定するとともに、優れた作品等を特別賞、奨励賞として表彰することといたしました。

第2回「FUKUSHIMA NEXT」表彰制度 受賞者一覧

応募総数

15件

環境大臣賞

2名

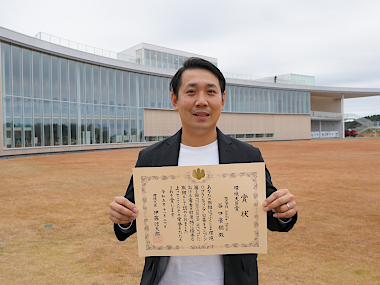

長友 海夢(株式会社いなびし 代表取締役)

受賞者コメント:

今回の受賞を励みに、これからも環境保全と地域経済の発展、双方の調和を考えながら活動して参ります。

選考理由:

かつて水質日本一であった猪苗代湖は、毎年夏に発生する「菱」という水草が水質汚濁や景観悪化の要因となるため、福島県はこれまで回収を行ってきた。この地域において課題であった「菱」を、地域に眠る未活用の資源と捉え「菱」の回収を行い、利活用として菱の実を使用した『猪苗代湖産ひし茶』の商品開発・販売を実施。また、「菱」の回収作業を収穫体験や探究学習等、猪苗代湖の観光コンテンツとして開発した。

これは、資源の利活用、環境保全、地域経済発展に資する優良な取組である。

谷口 豪樹(株式会社smile farm 代表取締役)

受賞者コメント:

『環境×農業』今後も課題として考えていき、実行していきたいと思います。

受賞した事を誇りに思い、多くの方に伝えていきます。

選考理由:

計画的避難区域であった川俣町で農業を開始、近畿大学による「“オール近大”川俣町復興支援プロジェクト」の一環として、土壌の代わりに古着をリサイクルした「ポリエステル媒地」を用いたアンスリウム栽培事業を開始。「かわまたアンスリウム」はブランド化し、2021年に全国1位の生産量となった。また、2023年2月に観光農園smile farmを開園、川俣町の農業の発展や、交流人口拡大へ繋げている。

これは、環境に配慮した資源の利活用、地域活性化の推進に資する優良な取組である。

福島県知事賞

2名

沖村 智(トレ食株式会社 代表取締役)

受賞者コメント:

これからも、私たちトレ食株式会社は、「捨ててるものをすてきなものに」変え、「自然のめぐみを余すことなく使い切る社会」を目指していきます。

選考理由:

廃棄物量の減少、新しい食料の増加を目的に、環境に配慮した化学薬品を使用しない製法で、農業系残渣から不溶性植物繊維を分離し、プラスチックの原料となるセルロースを抽出する技術を構築。世界的な問題である農業系廃棄物の解決策の糸口となることにより、福島発のSDGsモデルの実現を目指している。

これは、循環型社会の構築と脱炭素推進に資する優良な取組である。

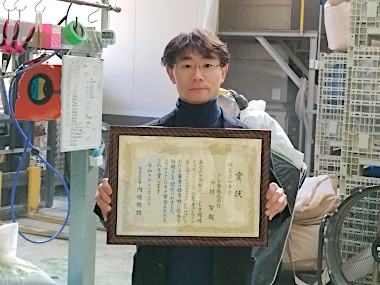

高橋 正行(株式会社磐城高箸 代表取締役)

受賞者コメント:

福島県産材を使った高級割り箸、鉛筆、杉枕をはじめとした様々な木製品を、国内外に発信していきます。

選考理由:

伝統産業である高級スギ割り箸の製造・販売を主業とし、地域の資源であるスギ・ヒノキの間伐材を使用した枕や“おが”ぬいぐるみ、鉛筆など、丁寧で創意工夫にあふれたものづくりを行っている。仕入れた丸太からゴミを一切出さず、木材乾燥に石油を一切使わないなど、徹底した環境負荷低減に取り組んでいる。また、2019年よりいわき市で過疎化が進む田人町に本社を移転、1895年開校の廃校を利活用し、各種イベント・交流・団体の受け入れなど交流人口の増加や森林への関心喚起を行っている。

これは、環境に配慮した資源の利活用、地域活性化の推進に資する優良な取組である。

特別賞

3名

前司 昭博(株式会社伊達重機 代表取締役)

選考理由:

水素の大規模な製造・研究開発拠点FH2Rが立地する浪江町で、相双地区初となる定置式商用水素ステーションを開業。FH2Rからの再生可能エネルギーから作られる水素供給により、水素エネルギーの地産地消を行っている。また、FCVのリース事業も展開。これは、水素社会の推進と実現に資する優良な取組である。

浅野 雅己(浅野撚糸株式会社 代表取締役社長)

土屋 輝幸(浅野撚糸株式会社 双葉事業所 所長補佐)

選考理由:

双葉町において高機能タオル工場を整備し被災地の産業復興に貢献するとともに、今後は販売したタオルのリサイクル事業の展開を検討している。これは、震災からの復興、循環型社会の形成に資する優良な取組である。

奨励賞

1名

小林 味愛(株式会社陽と人 代表取締役)

選考理由:

福島県内で生産されたあんぽ柿の不要な皮を活用した化粧品の開発・販売を行うとともに、稼げる農業のモデルの構築・実践を進めている。これは、循環型社会の形成、持続可能な農業の推進に資する優良な取組である。